Ein wenig wirkt es, als habe Neo Rauch aus sich selbst ein Kunstwerk gemacht. Wie er aus seinem blauen Porsche 911 steigt, mit dieser etwas eckigen Eleganz. Wie er Journalisten, Kollegen, Freunden die Hand gibt, mal mehr, mal weniger gefällig und dabei das Förmliche oder Herzliche auf Zehntelgrade genau dosiert.

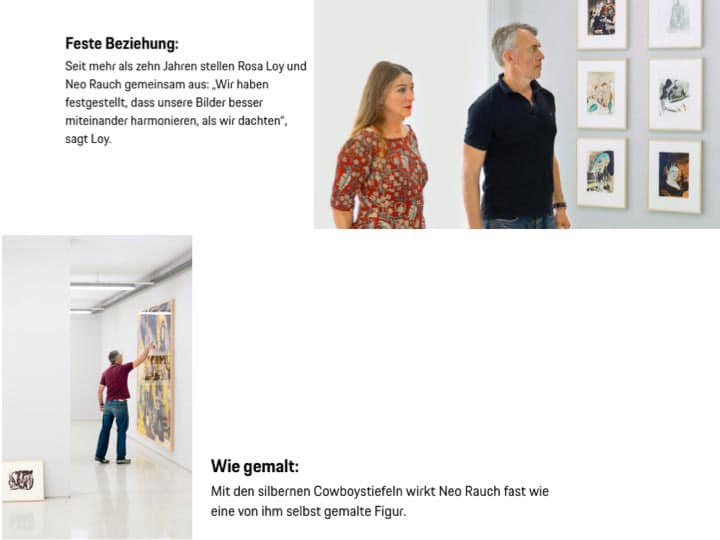

Der Maler ist an diesem Sommermorgen aus Leipzig nach Aschersleben in Sachsen-Anhalt gefahren, um dort in der Grafikstiftung Neo Rauch die Ausstellung „Die Strickerin“ zu eröffnen. Die Schau war Rauchs Geschenk an seine Frau Rosa Loy zu ihrem 60. Geburtstag. Er trägt ein schwarzes Poloshirt, Jeans und silberne Cowboystiefel.

„Natürlich bin ich eitel“, sagt der 60-Jährige. „Ich hoffe, jeder Mensch ist es. Uneitle Menschen sind eine Landplage.“

Es mag oberflächlich wirken, sich mit der äußerlichen Erscheinung von Neo Rauch zu beschäftigen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Die deutsche Regisseurin Nicola Graef begleite den Maler Neo Rauch über einen Zeitraum von drei Jahren. „Neo Rauch – Gefährten und Begleiter“ heißt ihr Film. Sie beobachtete den Künstler beim malen, sprach mit seinen Galeristen Gerd Harry Lybke und David Zwirner, interviewte Sammler

Immerhin gilt der gebürtige Leipziger als einer der bedeutendsten Künstler seiner Generation. Er ist so etwas wie die Galionsfigur der Neuen Leipziger Schule, zählt zu den wenigen, die das Metropolitan Museum of Art in New York bereits zu Lebzeiten mit einer Ausstellung ehrte.

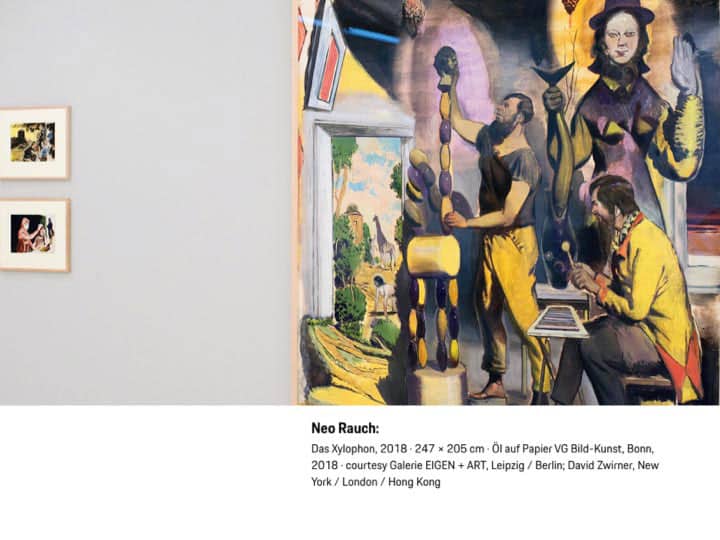

Seine Werke erzielen Preise im siebenstelligen Bereich. Andererseits liegt Rauch Schönheit am Herzen. So schwärmt er von den Häusern und Gassen Ascherslebens, der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts, in der er aufwuchs, und von den sanften Hügeln, die sie umgeben. Ein wenig von dieser Schwärmerei findet sich auch in seiner Kunst wieder. Die druckgrafischen und zeichnerischen Arbeiten, die in Aschersleben gezeigt werden, sind auf den ersten Blick als Rauch-Werke zu erkennen: düstere Landschaften, bevölkert von Soldaten, Arbeitern, geheimnisvollen Mischwesen.

Es ist eine Welt, wie sie einem im Traum oder im Albtraum erscheinen könnte, unheimlich, verwunschen – aber gerade in dieser Verwunschenheit auch auf rätselhafte Weise schön. Rauch sagt, Schönheit zu erschaffen, sei nicht sein Ziel, wenn er an die Leinwand trete. Er freue sich aber, wenn ein fertiges Werk so wahrgenommen werde.

„Das Schöne macht immer wieder betroffen, macht immer wieder sprachlos und lässt uns innehalten. Das gilt für Kunstwerke, für Landschaften, auch für Menschen, vielleicht auch für Gebrauchsgegenstände.“

Die Sprache als Haltung

Die Grafikstiftung residiert in einem architektonisch sehr gelungenen Anbau an eine historische Papierfabrik, die Ausstellungsräume liegen im Obergeschoss. Eine Treppe tiefer, nicht auf der Ebene der Kunst also, sondern auf dem Parkplatz und damit dem staubigen Boden der Tatsachen, steht Rauchs 911. Über seinen Sportwagen spricht er nicht wie ein statistikbesessener Autofan, der Fakten und Kenngrößen referiert, er blickt als Künstler auf das Fahrzeug.

„Es hat eine Form, an der ich nicht das Geringste auszusetzen habe. Die Designer konnten der Versuchung widerstehen, das Gesicht dieses Automobils in Richtung einer Schlägervisage zu verzerren. So viele andere Automobile sind auf Krawall gebürstet, wollen ihre Gegner durch Imponiergehabe, aggressives Augenzusammenkneifen, gefletschte Zähne von der Straße fegen. Ein Porsche aber lächelt milde.“

Wenn Rauch spricht, schaut er seinem Gegenüber oft nicht ins Gesicht, sondern blickt schräg nach oben, als stünden die druckreifen Sätze, die aus seinem Mund kommen, irgendwo dort an die Wand geschrieben.

Rauch ist eben nicht nur ein Mann der Farben und Formen, sondern auch der Worte. Er liest viel, verehrt zum Beispiel den deutschen Schriftsteller Ernst Jünger. Und er komponiert seine Sätze so sorgfältig wie seine Bilder.

„Es ist wichtig, eine ambitionierte und schöne Sprache zu sprechen. Wehe dem, der diesen Aspekt aus dem Blick verliert.“

Diese Sprache ist für Rauch ein Akt der Höflichkeit, man könnte auch sagen: eine Haltungsfrage.

„Der Hang zur Nachlässigkeit, der wohnt auch mir inne. Aber ich merke es wenigstens noch, hebe mich von Zeit zu Zeit selbst auf den Prüfstand und rufe mich zur Ordnung. Doch generell muss ich feststellen, dass sich die Umgangsformen auf einem betrüblichen Niveau befinden.“

Rauch spricht in diesem Zusammenhang gern von seinem Lehrmeister Arno Rink, einem der Vertreter der Leipziger Schule, der von seinen Studenten verlangte, dass sie aufstanden, wenn er den Raum betrat. Und der dann auf den wilden Feiern der Kunsthochschule einer der Wildesten war.

Zu guten Umgangsformen gehöre eben auch, sich nicht immer nur um sich selbst und die eigenen Befindlichkeiten zu kümmern, sondern sich auch einmal zu vergessen. Und wenn es nur für ein paar Minuten ist.

Geborgen im 911er Porsche

Auch der Porsche sei für ihn eine Flucht aus dem Alltag, so Rauch. Er habe ihn gekauft, um sich damit über den Auszug seines Sohnes von Zuhause hinwegzutrösten. Unter der Woche fährt er meist Fahrrad. Der Wagen ist für ihn kein Nutzfahrzeug, sondern ein Vergnügungsmobil:

„Ich fühle mich rundum wohl im Futteral des Porsche. Es umspielt den Fahrer, ohne ihn einzuengen.“

Die Autos vieler anderer Hersteller würden immer größer, kämen immer aufgepumpter daher.

„Hier ist aber noch unmittelbar spürbar, wie verwachsen Fahrer und Gefährt sind. Eine direkte Verlängerung des Fahrerwillens.“

Hinter dem Steuer spüre er die eigene Wirksamkeit, erfahre eine Form von Freiheit:

„Ich bin im Auto absolut autonom. Selbst im Stau fühle ich mich wohler, als wenn ich in einem Zugabteil mit Leuten säße, die ich nicht kenne, die mir ihren Musikgeschmack aufnötigen.“

Wirklich vernünftig sei es nicht, einen Porsche zu besitzen, findet der Maler. Aber eben eine Form der Unvernunft, auf die er nicht verzichten wolle, denn:

„Man kann alkoholfreies Bier trinken, man kann sich vegan ernähren, Lederschuhe und Automobilität vermeiden – das kann man alles machen, aber wozu? Das Leben ohne Unvernunft, ohne Exzess, ist ein ungenutztes Geschenk.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Dem Wahren, Schönen, Guten

Auch als Künstler sperrt sich Rauch seit jeher gegen allzu vernünftelnde, rationale, moralische Auffassungen. Er will, dass seine Kunst ein Geheimnis bleibt. Als er durch die Ausstellung führt, bemerkt eine Frau, sie hoffe, dass Rauch nun einige seiner Werke erkläre. Rauch, der Mann der Höflichkeit und der gut gewählten Worte, lächelt sein sanftes Lächeln, schaut wieder schräg nach oben und erwidert: „Erklärung war niemals intendiert.

Es geht wohl eher um Verklärung.“ Und so sieht Neo Rauch wohl nicht nur auf die Kunst, sondern auch auf das Leben, auf den Alltag, vielleicht sogar auf ein Auto. Es geht ihm um die Verzauberung. „Staunen ist wichtig“, sagt er noch. „Im Staunen schwingt ja auch so etwas wie Ehrfurcht mit. Wer sich wundert, ist vielleicht ein wenig naiv.

Ins Staunen kann jeder kommen, auch der Klügste. Der Antrieb des Staunens ist einer, den man unbedingt bewahren muss.“

Quelle: Porsche Magazin Christophorus, No. 388